협의회 동정

[한국일보-지금, 대학을 묻다] '서울대 10개' 만들기 성공하려면

<2>서울대와 지역국립대의 혁신이 병행돼야

편집자주

'벚꽃 피는 시기로 망한다'는 말이 생길 정도로 한국의 대학은 위기다. 상아탑의 권위를 지키면서도 변화한 사회에 맞는 인재 배출에도 충실한 새로운 대학의 좌표를 전문가 칼럼 형식으로 제시한다.

그래픽=송정근 기자

지난 9월18일자 필자의 칼럼 <서울대 10개 만들기 성공하려면>의 첫 회를 보고 많은 교육계 인사들이 여러 제언을 해왔다. 이를 종합하면 "현재의 서울대를 단순히 지방에 복제하는 형태나 지역국립대가 혁신 흉내나 내는 식이라면 그간 숱한 대학혁신사업처럼 예산 낭비로 끝날 가능성이 크다"는 지적이 많았다.

필자도 이 지적에 전적으로 동감한다. 하지만 한국 대학의 혁신이 미룰 수 없는 과제로 등장한 이상 '구더기 무서워서 장 못 담그는 식'의 비관론은 그만둬야만 한다.

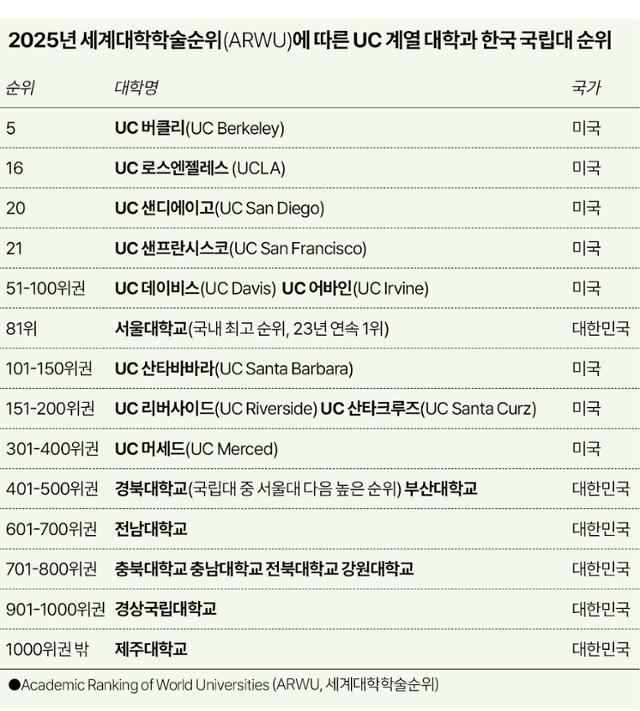

나는 성공의 전제조건으로 서울대를 비롯한 국립대의 환골탈태가 먼저라고 생각한다. 최근 들어 가장 권위를 인정받는 중국상하이교통대의 2025년 세계대학학술순위(ARWU)를 보면 국내 1위인 서울대는 전체에선 81위에 불과했다. 하버드대가 1위였고, 아시아에선 칭화대(18위), 베이징대(23위), 도쿄대(31위) 등이 서울대를 앞질렀다. 연구 영향력 지표에서 자주 인용되는 네이처의 2025년 '네이처 인덱스' 순위도 하버드대가 1위이지만 놀랍게도 중국과기대(USTC)가 2위, 저장대학이 3위를 차지하는 등 11위까지 모두 중국 대학이 차지했다. 그에 비해 서울대는 47위였다.

그런데 서울대는 막대한 국가 예산을 지원받지만, 투입 대비 산출 관점에서 보면 방만 운영 비판이 끊이지 않았다. 행정 조직의 비대화, 불명확한 예산 집행, 연구 생산성이 낮은 교수들에 대한 관리 부재 등이 감사 때마다 지적됐다. 이런 서울대를 10개 만든다는 것은 문제를 10배로 확대재생산하는 것과 다름없다.

지역거점국립대도 문제가 심각하다. 현재 지역국립대는 종합대학 체제를 유지하며 거의 유사한 학과 구조를 유지하고 있는 등 지역별 산업 특성이나 그 지역 미래 인력수요와 무관하게 관성적으로 유지되는 경우가 많다. 백화점식 운영에서 벗어나, 지역 산업과 연계된 강점 분야에 집중하고, 경쟁력 없는 분야는 과감히 정리하거나 통폐합해야 한다. 특히 명실상부한 '연구중심대학'으로 전환하려면 학부생을 과감하게 축소하고 대학원 중심대학으로 전환해야 한다. 각 거점대학은 권역의 전략산업, 예를 들면 반도체·바이오·에너지·해양·문화테크 등과 매칭해 2~3개 핵심 분야를 선택하고, 학부-대학원-기업연구소를 패키지로 묶는 조직개편과 구조개혁을 단행해야 한다.

이를 위해선 서울대 10개만들기 프로젝트 제안자인 김종영 교수가 벤치마킹하자는 캘리포니아주립대(UC) 사례가 참고할 만하다. UC계열 대학도 1868년 최초로 버클리대가 설립된 이후 주정부 등이 나서서 각고의 노력을 한 결과 2005년에야 클러스터 형태의 연구중심대학 중 가장 모범적 사례가 완성됐다.

표에서 보듯 캘리포니아주와 한국은 인구나 여러 여건이 비슷하다. 하지만 UC대학의 교원수는 한국의 2배, 예산은 10배가 넘으며 노벨상 수상자는 올 현재 75명인데 비해 한국은 한 명도 없다. UC대학 등은 각 지역특성과 연계해서, △실리콘밸리에 가까운 버클리대는 컴퓨터와 반도체 중심 △와인산지인 나파밸리 부근의 UC데이비스는 와인제조학과 △UC샌프란시스코는 의학과 생명공학 중심으로 특성화돼 있다.

이처럼 UC대학들과 하버드대, MIT, 스탠퍼드대는 물론 최근 눈부신 부상을 하고 있는 중국대학 등 세계 최고의 연구중심 대학들은 끊임없는 자기 혁신과 엄격한 성과 평가, 과감한 구조조정을 통해 경쟁력을 키우고 있는 점을 눈여겨봐야 한다. 서울대와 지역국립대가 먼저 이런 체질 개선과 혁신, 구조개혁 없이 단순 복제를 시도하는 식이라면 서울대10개 프로젝트는 차라리 관두는 게 낫다.

- 다음글

- 다음글이 없습니다.