협의회 동정

[한국일보] 대학기부금, '전액 세액' 공제의 이유

'벚꽃 피는 시기로 망한다'는 말이 생길 정도로 한국의 대학은 위기다. 상아탑의 권위를 지키면서도 변화한 사회에 맞는 인재 배출에도 충실한 새로운 대학의 좌표를 전문가 칼럼 형식으로 제시한다.

그래픽=송정근 기자

한국 대학, 특히 사립대학은 2009년 이후 17년째 계속된 등록금 동결과 학령인구 급감이라는 이중고 속에서 생존의 기로에 서 있다. 정부가 직전 3개 연도 평균 소비자 물가 상승률의 1.2배 이내에서 인상할 수 있도록 해주고 있지만, 등록금을 인상한 대학에 대해서는 '국가장학금 2유형' 지원을 하지 않겠다는 조건이 연동돼 있어 대학 측은 정부 정책이 '빛 좋은 개살구'라고 비판한다.

이런 상황에서 대학들은 정부의 직접적 재정지원 외에 대학 스스로 자립할 수 있는 장치의 하나로 대학에 대한 기부금 활성화를 위한 제도적 뒷받침을 요구하고 있다. 즉 가칭 '대학사랑기부금제'를 도입해달라는 것이다. 현재 우리나라는 '정치기부금'과 '고향사랑기부금'에 대해서만 연간 10만 원까지 전액 세액공제를 해주는 제도를 시행 중이다. 기부자로서는 연 10만 원을 기부하면 10만 원을 연말 정산 시 전액 돌려받게 되니, 별 부담 없이 자신의 정치적 신념과 애향심을 실천할 수 있는 셈이다.

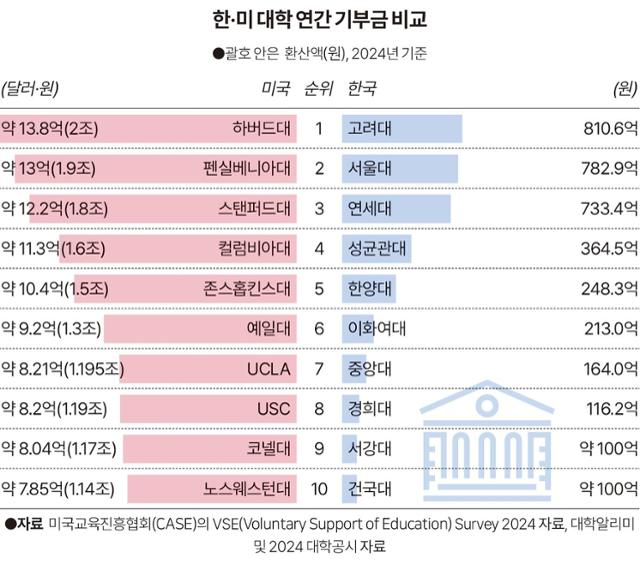

이에 반해 대학 기부금은 어떠한가. 일반적인 지정기부금으로 분류되어 기부 금액의 15%(1,000만 원 초과 시 30%) 정도만 세액공제를 받는다. 10만 원을 기부해도 고작 1만5,000원을 돌려받는 구조다. 대다수 졸업생과 시민들이 대학을 위해 '소액 기부'에 동참하고 싶어도, 제도적 유인책이 없는 탓에 한국 대학의 기부금 실적은 미국 등 기부문화가 정착한 선진국에 비해 턱없이 적다

- 다음글

- 다음글이 없습니다.